Ich bin dann mal weg

Was erwarten junge Menschen nach der Schule von ihrem Wohnort und von Unternehmen, damit sie in der ländlichen Region bleiben? Die große Schülerumfrage!

Was erwarten junge Menschen nach der Schule von ihrem Wohnort und von Unternehmen, damit sie in der ländlichen Region bleiben? Blutet die ländliche Region aus? Die Politik hat viele verschiedenen Ideen und Antworten auf diese Frage, doch sind es die richtigen? Mit Unterstützung des Unternehmernetzwerks Region Hesselberg e.V. hat das Business Lounge Magazin fast ein Drittel der betroffenen Schulabgänger in einer ländlichen Region – in dieser Erhebung aus der Stadt und dem Landkreis Ansbach – befragt. Das Ergebnis: Es gibt einige Hausaufgaben für die Politik, aber auch für die Unternehmen. Vor allem müssen die Unternehmen an ihrer Bekanntheit arbeiten.

Die offiziellen aktuellen Zahlen liegen noch nicht vor, aber im Herbst 2016 besuchten laut Bayerischem Landesamt für Statistik mit Hauptsitz in Fürth rund 48.000 Kinder und Jugendliche eine Schule in Westmittelfranken. Vor den Sommerferien hat das Business Lounge Magazin insgesamt 773 Schüler aus Ansbach, Bechhofen, Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Neuendettelsau, Petersaurach und Rothenburg befragt, die kurz vor ihrem Abschluss an Mittel-, Wirtschafts-, Realschulen und Gymnasien waren. Zieht man die Abschlusszahlen von 2016 heran – denn auch hier gibt es noch keine offiziellen, statistischen Zahlen –, dann haben damals 2.679 junge Menschen die Schulen in Stadt und Landkreis Ansbach verlassen – übrigens rund fünf Prozent ohne Abschluss. Für die Erhebung bedeutet das, das rund 29 Prozent der Schüler unsere Fragen beantwortet haben – eine stabile Basis, um Aussagen treffen zu können. Über Fragebögen wurden die Schüler befragt. Persönliche Daten wurden nicht erhoben, das Persönlichkeitsrecht wurde eingehalten. Zu einzelnen Fragen konnten die Schüler freie Antworten formulieren.

Durchatmen: Es wollen doch nicht alle weg

Die gute Nachricht zuerst: Immerhin wollen zwei Drittel der Schulabgänger in der Region bleiben. Erfreulich für die Unternehmen: Von den Realschülern sind es sogar 75 Prozent, bei den Gymnasiasten erwartungsgemäß nur rund die Hälfte. „Ich ziehe nach der Schule aus der Region weg, weil es mein gewünschtes Studienfach hier nicht gibt“, sagt eine Gymnasiastin, und eine Realschülerin möchte wegziehen, „weil ich in eine Großstadt mit mehr Angeboten für Jugendliche ziehen möchte. Trotzdem vermisse ich an meinem jetzigen Wohnort eigentlich nichts.“ Diese beiden Gründe sind die Hauptmotive für einen Wegzug aus der Region, wie zahlreiche Antworten zeigen. In diesen Antworten spiegelt sich aber auch der generelle Trend wider, dass Mädchen mobiler sind und Jungs länger zu Hause bleiben. „Ich gehe weg aus Westmittelfranken, weil ich neue Erfahrungen machen möchte und selbstständig sein will“, sagt beispielsweise eine Abiturientin. Und ein Abiturient eines anderen Gymnasiums sagt: „Ich bleibe erst einmal in der Region, da ich während meines Studiums bei meinen Eltern wohnen kann und ich mir keine eigene Wohnung mieten muss.“ Unabhängig wollen beide aber einen funktionierenden Nahverkehr mit Zug- und Busverbindungen in ihrem zukünftigen Wohnort. Mädchen profitieren grundsätzlich auch davon, dass sie sprachbegabter sind und etwas bessere Noten haben. Aufgrund familiärer Strukturen bleiben sie aber gerade in ländlichen Regionen häufig hinter ihren Möglichkeiten zurück – hier ist für Unternehmen noch Potenzial.

Wettbewerbsnachteil Infrastruktur

Unangefochten auf Platz eins rangiert bei den Wünschen der jungen Menschen mit 80 Prozent (Jungen 85 Prozent, Mädchen 75 Prozent) eine schnelle Internetverbindung (siehe Tabelle 1). Hier zeigt sich die technische Entwicklung: Ähnlich revolutionär wie der Buchdruck war, ist heute das Internet nicht mehr wegzudenken. Es geht nicht nur darum zu spielen oder WhatsApp zu verschicken, anders als bei älteren Menschen ist das Sammeln und Besitzen für die junge Generation unwichtiger geworden. Man leiht sich für den Moment, was man benötigt (siehe auch öffentlicher Nahverkehr), und das geht über das Internet. Viele junge Menschen buchen eine monatliche Flatrate und können so jederzeit auf Millionen von Musik- oder Filmtiteln zugreifen. Schnell macht sich hier eine schlechte Internetverbindung auf dem Land bemerkbar, wenn mehrere Menschen einen Film live übers Internet anschauen und sich das Datenvolumen dadurch drastisch reduziert. Niemand möchte im digitalen Zeitalter einen ruckelnden Film ansehen. Auch Bücher oder Nachschlagewerke haben an Bedeutung verloren, Informationen werden ebenfalls jederzeit und aktuell im Internet recherchiert (siehe auch Informationen über Unternehmen aus dem Internet). Ganz zu schweigen von zahlreichen Funktionen, die unseren Alltag erleichtern sollen, wie Smart Home. Hier werden Parameter des privaten Wohnhauses über das Smartphone gesteuert: Heizung an, Licht aus, Rollos runter, und die Stadtwerke holen sich die Verbrauchswerte der Zähler immer öfter digital – dazu benötigt man eine vernünftige Breitbandversorgung. Für Kommunen ist diese nicht nur für Unternehmen wichtig, wie bisher oft politisch argumentiert wird. Die Zahlen zeigen: Schnelles Internet ist für die Gemeinden überlebenswichtig, um junge Menschen in der Region zu halten oder wieder anzuziehen. Eine Diskussion über diese Entwicklung ist unnötig. Die jungen Menschen haben diese Frage für sich längst beantwortet, und wenn es das Angebot vor Ort nicht gibt, haben sie viele Möglichkeiten, woanders hinzugehen.

Die hohen Infrastrukturkosten sind natürlich ein gravierender Wettbewerbsnachteil gegenüber den Metropolen, in denen die Bevölkerungsdichte viele Kosten schneller rentabel macht. Der Freistaat ist hier gefordert, deutlich schneller zu unterstützen. Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat wirbt zwar damit, dass 98 Prozent der Kommunen im Förderverfahren der Breitbandversorgung sind. Doch der Blick auf die Karte des Ministeriums zeigt einen sehr übersichtlichen Fleckenteppich für den Landkreis Ansbach mit sogar noch zwei großen, völlig weißen Flecken um Bechhofen und bei Wassertrüdingen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt kein wirklich funktionierendes, flächendeckendes Breitbandnetz, das die jungen Menschen von ihrer Heimat aber erwarten. Im Gegenzug entdeckt man auf derselben Karte ein deutliches dichteres Netz in anderen ländlichen bayerischen Region, etwa im Bayerischen Wald oder am Bodensee. Deshalb sind die regionalen Politiker in der Pflicht, hier am Ball zu bleiben und unermüdlich Unterstützung beim Freistaat einzufordern oder selbstständig nach eigene innovative Lösungen zu suchen. Unverständlich ist dagegen, wenn Bauverzögerungen durch schleppende Gestattungen staatlicher Bauämter verursacht werden. Hier müssten die Prioritäten eindeutig anders gesetzt werden.

Einkaufen, Ausgehen und Co

Auf Platz zwei folgen mit 64 Prozent (Mädchen 69, Jungen 60 Prozent) gute Einkaufsmöglichkeiten, und nicht weit dahinter mit 59 Prozent der Wunsch nach guten Ausgehmöglichkeiten, etwa Kinos, Diskotheken und Kneipen. Zwar kann nicht jede Gemeinde gute Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten bieten, schon allein weil diese privatwirtschaftlich betrieben werden, doch wie nötig die Attraktivität des eigenen Innenortes ist, sollten die Politiker nicht aus den Augen verlieren. „Es ist äußerst wichtig, auf die Anforderungen der Jugendlichen einzugehen“, meint etwa der Dinkelsbühler Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, und er sieht sich in den Bemühungen um ein neues Kino für seine Stadt bestätigt. „Damit geht ein lange gehegter Wunsch Vieler in Erfüllung. Im Zuge des Umbaus der alten Hauptschule, wird auch ein Jugendcafé beziehungsweise ein Jugendtreff geschaffen. Wir wollen den jungen Menschen in Kürze noch mehr in Dinkelsbühl bieten.“ Auch Feuchtwangen sieht sich mit seinen Bemühungen gut aufgestellt. „Gute Gastronomie zu unterstützen, hat für uns Priorität. Hier hat eine erfreuliche Entwicklung eingesetzt. Drei neue Lokale haben hervorragenden Erfolg, aber auch die etablierten Unternehmen investieren mit Zuschüssen der Stadt“, so Feuchtwangens Erster Bürgermeister Patrik Ruh. „Dass der Großteil der Jugendlichen in der Region bleiben will, zeigt, dass sich das westliche Mittelfranken in den letzten zwanzig Jahren stark entwickelt hat. Internet, Einkaufsmöglichkeiten und Sportangebot sind die Top Drei der Anliegen der befragten Jugendlichen. Feuchtwangen betreibt sein viertes Breitbandausbauprogramm, erreicht mit der Einkaufsmeile Dinkelsbühlerstraße über 30.000 Kunden und ist Sportstadt mit 3.000 in Vereinen organisierten Menschen, aber auch dem größten Freibad der Region und guten gewerblichen Angeboten. Es freut mich, dass wir hier den Nerv getroffen haben.“

An den Prioritäten der Jugendlichen kann man sehr gut erkennen, dass die verschiedenen Punkte nicht isoliert betrachtet werden können. Einkaufen und Ausgehen sind besonders eng verknüpft mit dem Öffentlichen Nahverkehr. Nicht jedes Dorf muss eigene Einkaufsmöglichkeiten oder Kinos bieten, aber ist die Gemeinde – auch am Samstagabend – mit öffentlichem Nahverkehr gut an Nachbarorte angebunden, ist sie trotzdem ein attraktiver Wohnort. Hinzu kommt: Auch auf dem Land spielt das Auto eine sinkende Bedeutung. Und schon wieder kommt das Internet ins Spiel: Wenn es ein funktionierendes Breitband gibt, dann ist eine Kommune attraktiv und der Einkaufswunsch kann darüber zumindest teilweise befriedigt werden.

Im Bereich Freizeitgestaltung war den Jugendlichen ein gutes Sportangebot vor Ort wichtig – das gaben 62 Prozent der Befragten an. Hier ist das Engagement der Kommunen gefragt, Vereine, die ein großes Angebot neben kommerziellen Sportstudios anbieten, zu unterstützen. Auch das Engagement der Kommunen für die eigenen Schwimmbäder scheint sich auszuzahlen, diese sind 45 Prozent der befragen jungen Menschen wichtig.

Ein lebender Leichnam: der soziale Wohnungsbau

„Von meinem zukünftigen Wohnort erwarte ich bezahlbaren und günstigen Wohnraum“, gibt eine Schülerin einer Mittelschule aus dem Landkreis Ansbach an. So wie sie, machen sich viele junge Menschen offensichtlich Gedanken über ihre Lebenssituation in der Zukunft, denn mit 59 Prozent ist ihnen günstiger und bezahlbarer Wohnraum sehr wichtig. Hier werden die Nachteile einer marktorientierten Wohnungsbaupolitik der letzten Jahre sichtbar. Viele Städte, darunter auch Ansbach, haben ihre Sozialwohnungen an private Investoren verkauft und damit den aktiven Einfluss auf dem Markt abgegeben. „Die Lage bei bezahlbaren Objekten ist katastrophal“, beklagt etwa der Mieterverein Ansbach. Für viele Menschen, und eben auch für die befragten Jugendlichen, ist es aber ein wichtiges Thema. Große Städte werden aktiv, um bezahlbaren Wohnraum anbieten und um selbst aktiv Einfluss auf den Mietpreis nehmen zu können. So baut Frankfurt wieder eigene bezahlbare Wohnungen; andere Städte wie Berlin kaufen Wohnungen wieder zurück. Der Markt regelt eben nicht alles selbst, und wenn Politiker junge Menschen in der eigenen Region halten wollen, sollten sie sich auch aktiv um günstigen Wohnraum kümmern. „Wir haben vor eineinhalb Jahren ein kommunales Immobilienunternehmen gegründet, das derzeit auch Mehrfamilienhäuser für günstiges Wohnen projektiert“, so Feuchtwangens Erster Bürgermeister. „Der Gesetzgeber ist jedoch auch gefragt, Bauen günstiger zu machen. Ständig zunehmende gesetzliche Auflagen verteuern das Bauen.“

Grundsätzlich haben die Städte und Gemeinden außerhalb von Ansbach eher kein großes Problem mit günstigem Wohnraum, eher mit der Infrastruktur. Hier gibt es noch bezahlbaren Wohnraum, ein ausgebautes Kindergartennetz und viele Freizeitmöglichkeiten. „Die jungen Menschen haben sogar zunehmend den Wunsch, in der Region zu bleiben. Dabei spielt auch das Internet eine große Rolle, denn es gewährt den Jugendlichen einen Blick in die ganze Welt, die sie nicht mehr persönlich entdecken müssen“, meint Ulrike Philipp von der Jugendhilfe Creglingen. Sie ist Projektleiterin bei der jahrgangsübergreifenden Berufswahlbegleitung an den Mittelschulen in Wolframs-Eschenbach und Windsbach. Auch wenn diese Infrastruktur in den nächsten Jahren verbessert werden muss, kann die Region mit bezahlbarem Wohnraum punkten, doch in der Außendarstellung wird dies von der Politik noch unzureichend beworben.

Problemfall öffentlicher Nahverkehr

Im Ansbacher Stadtrat wurde einmal vorgerechnet, dass es bei weniger als vier Fahrgästen im Stadtbus billiger sei, wenn diese selbst mit ihrem Auto fahren würden. Leider ist das gar nicht die Frage, und die politische Argumentation wirkt überraschend. Es gibt viele Menschen, die sich kein Auto leisten können oder wollen, darunter sind auch viele junge Menschen. Mittel- und Realschüler sind zu Ausbildungsbeginn zum Teil noch nicht einmal 18 Jahre alt, da stellt sich die Frage gar nicht, sie sind auf einen guten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angewiesen, und das nicht nur, um zur Arbeit zu kommen. „Die Erreichbarkeit der Arbeits- oder Ausbildungsstätte ist für Jugendliche ein wichtiger Grund, um in der Region zu bleiben“, stellt Markus Heindl, Schulleiter der Valentin Ickelsamer Mittelschule in Rothenburg fest. Er ist zugleich der Schulsprecher im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft in Rothenburg. „Wichtig für die Politik wird es hier sein müssen, den öffentlichen Nahverkehr in der ländlichen Region zu stärken. Die Politik sollte gerade in ländlichen Gemeinden die Partizipationsmöglichkeiten am öffentlichen und politischen Leben viel früher und viel stärker fördern, um Jugendliche zu binden.“

Für 41 Prozent (Mädchen 46, Jungen 35 Prozent) der jungen Menschen ist der öffentliche Nahverkehr wichtig. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen, Jungen sind eher autoaffin. In der politischen Diskussion um die Wiederbelebung der Bahnstrecke nach Dinkelsbühl haben wir zusätzlich abgefragt, wie wichtig ein Bahnanschluss ist. Mit 52 Prozent (Mädchen 58, Jungen 46 Prozent) wird dieser von den jungen Menschen höher eingeschätzt als der ÖPNV insgesamt. Das zeigt auch, dass der Vorschlag eines Staatssekretärs an den Bedürfnissen der jungen Menschen vorbeigeht. Er wollte mit öffentlichen Mitteln den Busverkehr stärken, anstatt die Bahnstrecke nach Dinkelsbühl zu reaktivieren. Bei den Gymnasiasten liegt der Wunsch nach einem Bahnanschluss mit 66 Prozent sogar noch deutlich höher. „Ich bin der Meinung, dass ein Bahnanschluss eigentlich noch für viel mehr Jugendliche äußerst wichtig ist, da davon auszugehen ist, dass diese Forderung nur von Jugendlichen aus den Orten genannt worden ist, die noch keinen Bahnanschluss haben. Die Umfrage wurde aber auch in Orten durchgeführt, die bereits über eine Bahnanbindung verfügen“, sagt Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer. „Dies unterstreicht die Bemühungen der Stadt Dinkelsbühl, für die Reaktivierung der Bahnstrecke Dombühl – Wilburgstetten zu kämpfen. Seitens der Stadt Dinkelsbühl wird schon seit langem gesagt, dass junge Menschen heutzutage einfach eine Alternative zum Auto wollen. Wir bleiben hier dran.“

„Auch an dieser Stelle nehme ich die Gelegenheit gerne wahr, dem Gerücht entgegenzutreten, die Bahnreaktivierung abzulehnen. Bei kritischen Anmerkungen wird man heute offenbar schnell in eine Schublade gesteckt“, meint Patrick Ruh, Erster Bürgermeister von Feuchtwangen. „Mir geht es darum, dass bei der Angelegenheit auf die Feuchtwanger Belange eingegangen wird, die ich hinlänglich dargestellt habe. Dass man damit zu einer Lösung kommen kann, wurde bislang nur von wenigen aufgegriffen und verstanden.“ Auch andere Kommunen greifen das Thema ÖPNV inzwischen auf, und es werden sogar interkommunale Lösungen angestrebt. „Die Stadt Windsbach geht die Verbesserung des ÖPNV-Netzes mit sieben weiteren Kommunen zusammen an“, erklärt Windsbachs Erster Bürgermeister Matthias Seitz. „Der gemeinsame Verein Kommunale Allianz Kernfranken e.V. beschäftigt sich derzeit intensiv mit gemeinsamen Lösungsansätzen für den östlichen Landkreis Ansbach.“

Grundsätzlich muss es beim Thema ÖPNV ein Umdenken geben. Ein gut ausgebautes Netz benötigt man nicht nur in Nürnberg, sondern auch hier auf dem Land. Statt Arbeitskreise zu bilden, an denen keiner teilnimmt, sollte die Politik bestehende Unternehmernetze nutzen, um schnell an Entscheider aus den Unternehmen zu kommen. Denn diese haben bereits viele kreative Ansätze, wie man den mangelnden ÖPNV ausgleichen kann, um als Unternehmen attraktiver zu werden. So gab es in den 1980er Jahren bereits einen „Ausbildungsbus“, wo mehrere Unternehmen ihre Azubis abholten. Bass Antriebstechnik in Gebsattel hatte in der Vergangenheit einem Mitarbeiter aus Schillingsfürst einen Kleinbus zur Verfügung gestellt. Insgesamt kamen damals fünf Mitarbeiter aus Schillingsfürst, und so konnten die Fünf auf kurzem Wege gemeinsam zur Arbeit fahren. Auch EBM-Papst, ein großer Hersteller von Elektromotoren und Ventilatoren, setzt auf Alternativen. Obwohl der Standort Mulfingen auch sehr ländlich gelegen ist, hat das Unternehmen ein eigenes Bussystem aufgebaut. Zum Schichtwechsel fahren eigene Linienbusse und holen die Mitarbeiter ab, bzw. fahren sie nach Hause. Das hat gleich mehrere Vorteile. Die Mitarbeiter benötigen zum Teil kein zweites Fahrzeug, die Firma spart sich den teuren Unterhalt von vielen Parkplätzen und die Mitarbeiter sind pünktlich zum Schichtbeginn da. Das zeigt: Unternehmen sind schon aktiv, um ihre Attraktivität zu steigern, doch eigentlich ist es nicht ihre Aufgabe, die Lücken im öffentlichen Nahverkehr auszugleichen. Hier muss die öffentliche Hand nacharbeiten, denn öffentlicher Nahverkehr, insbesondere ein Bahnanschluss, sind Zukunftsfaktoren, und in der Diskussion um die Reduzierung von CO2 und Feinstaub haben sie längst wieder stark an Bedeutung gewonnen.

Ausbildung vor Ort

Für 38 Prozent (Mädchen 36, Jungen 41 Prozent) der Jugendlichen waren ein interessanter Arbeitgeber und betriebliche Ausbildungsmöglichkeiten wichtig. Mädchen gelten grundsätzlich als mobiler, Jungs bleiben tendenziell eher noch etwas länger bei „Mutti“. Das Interesse an einer Hochschule in der Nähe ist geringer, wobei Abiturienten bei ihrem Schulabschluss älter sind und eher zum Studieren in eine andere Stadt wechseln.

Das waren die sogenannten weichen Faktoren, auf die in erster Linie die Politik Einfluss nehmen kann und auch sollte. Aber auch die Unternehmen stehen in der Pflicht, einiges zu ändern, um in Zukunft Mitarbeiter zu finden.

Achtung Unternehmen – Chillen ist vorbei!

Vielleicht haben es noch nicht alle Unternehmen gemerkt, aber der Markt hat sich um 180 Grad gewendet: Wir haben nun einen Bewerbermarkt. Das heißt, Fachkräfte, Mitarbeiter und selbst Auszubildende können unter mehreren Optionen wählen, die Unternehmen müssen um die Mitarbeiter buhlen, wie einst nur um den Kunden. Das setzt allerdings voraus, dass die Unternehmen in der Region bekannt sein müssen. Floskeln wie „wir haben hier keine Kunden“ oder „wir arbeiten nur als Zulieferer“ schieben Unternehmen manchmal vor, anstatt ihr Image zu verbessern. Mit dem steigenden Fachkräftemangel rächt sich das, denn viele Unternehmen haben sinkende Bewerberzahlen. „Grundsätzlich bringt ein attraktiver Standort natürlich Vorteile mit sich, trotzdem gilt: Je unsichtbarer ein Unternehmen ist, umso unattraktiver ist er für Bewerber“, erklärt Headhunterin Nicole Osbelt aus Merkendorf. „Unternehmen müssen lauter trommeln als ihre Mitbewerber, denn wer will schon in einem unbekannten Unternehmen arbeiten?“

Erschreckend unbekannt

In der Umfrage haben wir die Schüler gefragt, welche Unternehmen sie kennen, ohne dass sie diese Unternehmen einordnen sollten, etwa als guten Arbeitgeber oder Ausbildungsbetrieb. In der freien Antwort war gefordert, fünf Unternehmen zu nennen. Mal davon abgesehen, dass gar nicht alle Schüler fünf Unternehmen nennen wollten oder konnten, ist auffällig, wie wenig bekannt viele Unternehmen aus der eigenen Heimat sind. Von den 773 Schülern haben 131 Bosch genannt, das ist mit Abstand der Spitzenreiter. Wenn man bedenkt, dass Bosch ein Weltkonzern ist, der in vielen auch alltäglichen Bereichen Produkte anbietet und der darüber hinaus viel Geld ausgibt und sehr aktiv Imagewerbung betreibt, um Fachkräfte und Auszubildende für sich zu gewinnen, dann ist eine Nennung von knapp 17 Prozent erstaunlich gering. Das zeigt wie wichtig es ist, sich ein Image als guter Arbeitgeber aufzubauen und aktiv Werbung in eigener Sache zu betreiben. Natürlich gibt es eine kleine Häufung der Nennung von Unternehmen aus dem eigenen Ort oder Umfeld, trotzdem sucht man einige große Unternehmen in der Tabelle 2 vergeblich. Playmobil ist ein weltweit aktives Unternehmen, viele Kinder sind mit den berühmten Figuren aufgewachsen, trotzdem haben die Jugendlichen Playmobil als Unternehmen offensichtlich nicht im Fokus. Auch Sielaff (Mit elf Nennungen Platz 30) kämpft mit dem Bekanntheitsgrad in der Region: Obwohl die Automaten auf der ganzen Welt zu finden sind – an vielen Bahnhöfen und Flughäfen – und in Herrieden manche Familie in dritter Generation hier arbeitet, hat das Unternehmen schon vor Jahren festgestellt, das es bereits im zehn Kilometer entfernten Ansbach bei den jungen Menschen nicht bekannt ist. „Hier müssen die Unternehmen Maßnahmen entwickeln, den Bekanntheitsgrad wenigstens in der eigenen Region zu steigern“, so Fuhr.

Das wohl beste System in der Region, Nachwuchs zu generieren

Vielleicht ist es für den einen oder anderen Leser erstaunlich, dass die Diakonie Neuendettelsau bei der Bekanntheit auf Platz drei gelandet ist. Sie ist mit rund 7.200 Mitarbeitern der mit Abstand größte Arbeitgeber in der Region und allein dadurch schon bekannt – Viele kennen jemanden, der dort arbeitet. Außerdem ist die Diakonie bei ihrer Presse- und PR-Arbeit wirklich gut aufgestellt, fast wöchentlich können sie Themen in der lokalen Presse platzieren. Zudem hat der soziale Bereich den Vorteil, dass die Meisten mitreden können. Viele Menschen hatten schon mal mit einem Krankenhaus oder Altenheim zu tun, und im Gegensatz zu anderen Anbietern aus dem Gesundheitsbereich hat die Diakonie Neuen-dettelsau kein Imageproblem. Aber sie hat auch noch ein anders großes Plus wie kein anders Unternehmen, was aber auch in ihrem Aufgabenbereich liegt. Die Diakonie ist Träger mehrerer allgemeinbildenden Schulen. Das heißt, schon in der Schulzeit kommen die Schüler regelmäßig mit der Diakonie als Arbeitgeber in Kontakt, zudem veranstaltet die Diakonie Neuendettelsau eine eigene Ausbildungsbörse für ihre eigenen Schulen, wo nur Einrichtungen der Diakonie ausstellen dürfen. Konkurrenten sind hier nicht zugelassen, wobei jeder Wettbewerber ist, der eine Arbeitskraft benötigt. Das zeigt, wie wichtig und regional das Thema Ausbildung in Zukunft besetzt sein muss (siehe auch Ausbildungsbörsen werden immer lokaler).

„Noch“ ist schlecht

„Noch immer werden Marketing und Personalangelegenheiten in den Unternehmen getrennt betrachtet, sie werden von unterschiedlichen Menschen umgesetzt und es gibt getrennte finanzielle Töpfe“, so Marketingexperte und -berater Andreas Fuhr. „Das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Ein Unternehmen muss sich ein positives Image aufbauen, das gemeinsam beworben wird. Davon profitiert das Unternehmen in der Produktwerbung und in der Außenwirkung als interessanter Arbeitgeber.“ Gute Beispiele gibt es von den großen Unternehmen, etwa wie Apple. „Dort wollen die jungen Menschen nicht arbeiten, weil es bestimmte Arbeitsplätze gibt, sondern weil es ein cooles Unternehmen ist“, gibt Fuhr zu bedenken. Dazu muss jede Gelegenheit genutzt werden, um Werbung für das eigene Unternehmen zu machen. Allerdings verstecken sich viele mittelständische Unternehmen hinter dieser Entwicklung, und es heißt pauschal, die Großen haben auch mehr Geld für Werbung. Viele Unternehmen tun sich bei der Gewinnung von Auszubildenden schwer, dabei bilden von rund 4.700 in der Region bisher keine 300 Unternehmen aus. „Trotzdem sagen viele der Verantwortlichen, bisher haben wir noch immer einen bekommen“, berichtet der Marketingexperte. „Noch ist aber ganz schlecht. Sie wissen eigentlich, dass es nicht gut läuft, beruhigen sich selbst und machen weiterhin nichts. Sie blenden sich selbst.“

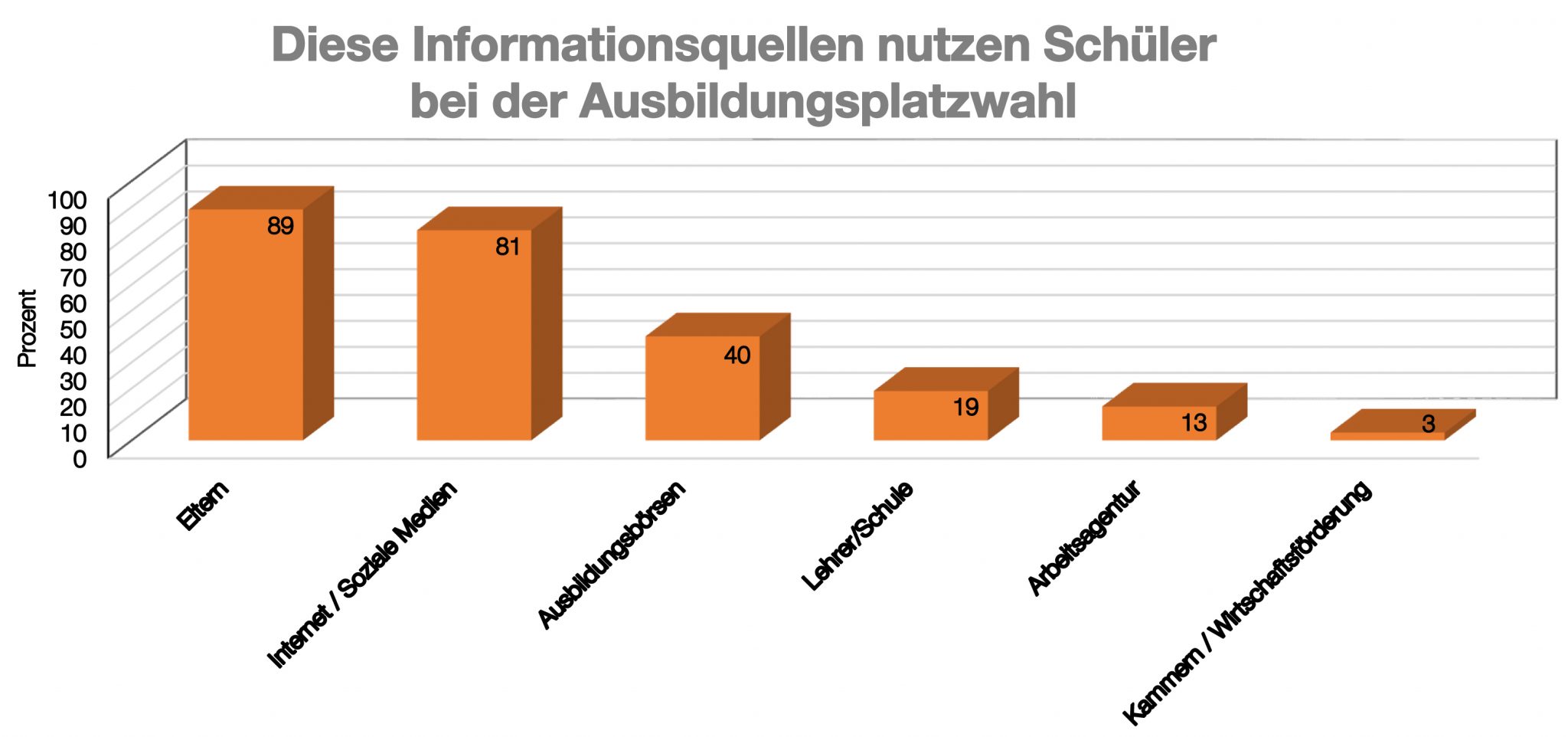

„Die billigste Werbung ist immer noch die Empfehlung“, sagt Andreas Fuhr. Das bestätigt auch die Schülerumfrage ganz deutlich. 89 Prozent der Jugendlichen verlassen sich bei ihrer Ausbildungswahl auf die Empfehlung von ihren Eltern, auch die Meinung von Freunden und Bekannten ist hoch im Kurs. Gute und schlechte eigene Erfahrungen, die Eltern gemacht haben, geben sie an ihre Kinder weiter. „Viele Eltern raten heutzutage ihren Kindern sogar davon ab, den gleichen beruflichen Weg einzuschlagen wie sie selbst“, hat Berufswahlbegleiterin Philipp festgestellt. „Die Eltern wünschen sich, dass es ihre Kinder leichter haben – vor allem wenn sie aus Arbeiterfamilien kommen.“ Für die Firmen bedeutet das: Die Werbung beginnt bereits im Unternehmensalltag, nämlich im Umgang mit den Mitarbeitern. Wie es in einem Unternehmen läuft, spricht sich schnell herum, und das beeinflusst natürlich die Empfehlungen. „Schüler verfügen über Facebook, WhatsApp und Co sowie über sehr gute Netzwerke, in denen auch Erfahrungen aus der Ausbildung oder dem Praktikum ausgetauscht werden – gute wie schlechte“, so Wilhelmine Meyer, Teamleiterin der Berufsberatung bei der Agentur für Abeit Ansbach-Weißenburg. „Eine Schülerin, die gerne eine Ausbildung im Hotel absolvieren wollte, hat in ihrem Praktikum eine Woche lang nur Wäsche zusammengelegt. Seitdem hat sich nie wieder ein Schüler in dem Hotel für ein Praktikum beworben und das Mädchen hat einen anderen Ausbildungsberuf gewählt.“ Auch ein Ansbacher Metzger, der sich über 30 Jahre den Ruf aufgebaut hat, jeden Auszubildenden zusammenzuschreien, wundert sich heute, dass sich niemand mehr bei ihm bewirbt.

„Interessant ist doch, dass Familie und Freunde die wichtigsten Ansprechpartner bei der Berufswahl sind“, findet Friedrich Uhl, käufmännischer Leiter von Neuberger Geräteautomation aus Rothenburg. Er ist zugleich der Firmensprecher im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft in Rothenburg. „Genau aus diesem Grund muss die Werbung auch auf diesen Personenkreis ausgerichtet werden. Bei Veranstaltungen müssen die Eltern mit ins Boot, speziell bei den Lehrstellenbewerbern aus Mittel- und Realschule sind sie ein wichtiger Entscheidungsfaktor.“ Sein Kollege Markus Heindl aus dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft pflichtet ihm bei: „In Zeiten von Unsicherheiten und gleichzeitig unglaublich vieler Möglichkeiten der Informationsbeschaffung ist es erklärlich, dass sich Jugendliche wieder auf ihre Ursprungsfamilie beziehen und der Wert der Familie als Ratgeber und Sicherheitsfaktor steigt.“

„Man kann Empfehlung auch aktiv unterstützen“, rät Andreas Fuhr. „Warum nicht eine Prämie an die eigenen Mitarbeiter zahlen, wenn sie jemanden vermitteln. Mindestens sollten die eigenen Stellenausschreibungen aber gut sichtbar für die Mitarbeiter am schwarzen Brett hängen.“

Wissen aus dem Internet

Zweitwichtigste Quelle sind das Internet und soziale Medien. „Informationen über das Internet zu beschaffen, ist in der heutigen Zeit ein absolutes Muss“, stellt Friedrich Uhl von Neuberger Geräteautomation fest. „Wenn man dann sieht, dass es immer noch Unternehmen ohne Homepage gibt, oder dass Stellenausschreibungen auf der eigenen Homepage nicht präsent sind, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn sich keine Jugendlichen für eine Ausbildung bewerben“, meint Andreas Fuhr. Wichtig ist nicht nur die Stellenausschreibung, sondern eine positive Präsentation im Netz. Dazu gehören auch eigene Berichte aus dem Unternehmen, etwa die Beschreibung des beruflichen Wegs des Vorgesetzten. „Kaum ein Chef hat eine typischen Karriere hinter sich, viele haben mit einer Ausbildung begonnen“, so Wilhelmine Meyer. „Das sind gute Beispiele, die ein positives Image aufbauen. So erreicht man die Jugendlichen viel besser.“ Gerade Jugendliche suchen im Internet alles, was sie über einen potenziellen Arbeitgeber finden. Dazu gehören auch Bewertungsportale, wo sich immer öfter Bewerber einen Eindruck von einem Unternehmen verschaffen. Und es sind mehr Unternehmen – auch aus der Region – mit Bewertungen im Netz, als viele Chefs und Personaler denken. Kununu gehört zum Online-Netzwerk Xing und ist mit mehr als einer Million Besucher pro Monat das größte Arbeitgeberbewertungsportal im deutschsprachigen Raum. Weitere Plattformen sind meinchef.de, jobvote.com, companize.com oder glassdoor.de („der Firmendurchleuchter“). „Die Bewertungen im Internet sind nicht zu unterschätzen“, sagt Headhunterin Osbelt. „Jeder, der Arbeit sucht, schaut sich das Unternehmen auch im Netz an.“ Angeblich nutzt jeder vierte Internetnutzer diese Portale. Dort findet man unter anderem Informationen über Vorgesetzte und ihr Verhalten, Work-Life-Balance oder Gehalt und Zusatzleistungen. Auf einer Skala wird dann alles bewertet. Zwar ist jede Bewertung subjektiv, denn oft haben eher negative als positive Erfahrungen einen Mitarbeiter bewegt, dieses im Internet zu verbreiten, doch es ist ein weiterer Baustein für Job- und Ausbildungssuchende.

Ausbildungsbörsen werden immer lokaler

Auf Platz drei bei den Informationsquellen stehen Ausbildungsbörsen. Anders als der Name vermuten lässt, setzen diese schon deutlich früher an. „Das sind ganz wichtige Kontaktpunkte für die jüngeren Schüler“, so Meyer. „Hier informieren sie sich über Praktikumsmöglichkeiten, und während des Praktikums wird schon früh eine ganz wichtige und enge Verbindung zu dem Schüler hergestellt. Läuft das Praktikum gut, wird er sich auch für eine Ausbildung bewerben.“

Längst gibt es einen starken Trend zu lokalen Ausbildungsbörsen, regionale Politiker und Unternehmer drängen immer öfter darauf, dass keine überregionale Konkurrenz mit ausstellt. Frank Dommel ist IHK-Gremiumsvorsitzender in Dinkelsbühl, Vorsitzender des Unternehmernetzwerks Region Hesselberg und selbst Arbeitgeber von rund 100 Mitarbeitern. Auch ihn frustriert, dass die Unternehmen aus der eigenen Nachbarschaft bei den Schülern nicht so bekannt sind. Deshalb hat das Unternehmernetzwerk Region Hesselberg schon 2015 begonnen eine eigene Ausbildungsbörse zu organisieren, um gerade kleineren Firmen die Chance zu geben, auszustellen. Hier gibt es nur zwei Standgrößen, die kleineren Unternehmen fallen so in ihrer Präsentation gegenüber den großen nicht ab. „Das hat sich sehr bewährt, wir haben mehr kleine Unternehmen aus der Region auf unserer Ausbildungsbörse als andere“, so Dommel.

Schulen sind gefordert

Die nach eigenen Angaben zweitgrößte deutsche Ausbildungsmesse nach Berlin ist die Vocatium in Nürnberg. Das Einzugsgebiet sei rund 100 Kilometer, unter den 96 besuchenden Schulen seien vor allem viele Gymnasien. 160 Aussteller waren es 2018 in Nürnberg, darunter 98 Unternehmen sowie 56 Fach- und Hochschulen. Das Business Lounge Magazin hat vor Ort zwei aus Dinkelsbühl und Neustadt an der Aisch befragt. Vor allem die Qualität der Firmen und die große Bandbreite begeistern die Lehrer. Doch diese Bandbreite scheint auch zu einem Paradoxon zu führen: „Die Schüler besuchen viele Messen, sie bekommen immer mehr Informationen, und trotzdem wissen viele nicht, was sie nach der Schule machen sollen“, stellt ein Lehrer fest. „Ist dieses Überangebot überhaupt noch zielführend“, fragt Dommel. „Außerdem ist die Qualität der Firmen im Landkreis Ansbach genauso gut, aber offensichtlich nicht bei allen bekannt. Es gibt wirklich viele tolle Ausbildungsmöglichkeiten direkt vor der Haustür.“ Beim Blick in das Ausstellerverzeichnis zeigt sich deutlich, es sind zwar mehr Firmen als auf den regionalen Ausbildungsmessen in den Landkreisen Ansbach und Neustadt Aisch – Bad Windsheim, letztlich bilden sie aber nicht mehr Berufe ab, sie verteilen sich nur auf mehr Unternehmen. Aus den eigenen Landkreisen sind gerade einmal zwei Firmen vertreten, das Gros kommt aus dem Speckgürtel von Nürnberg; die Hochschulen kommen sogar aus ganz Deutschland, bis aus Niedersachsen.

Nehmen Azubis den weiten Weg nach Nürnberg wirklich auf sich – von Dinkelsbühl wären das immerhin 110 Kilometer – oder ziehen sie gleich nach Nürnberg? „Es muss unser aller Anliegen sein, den Schülern bereits in der Schule zu vermitteln, welche interessante und breit aufgestellte Vielfalt an Unternehmen wir hier vor Ort in der Region haben“, ermahnt der Dinkelsbühler Oberbürgermeister Christoph Hammer. „Schon in der Schule muss deutlich werden, dass eigentlich niemand unsere Region verlassen muss, um einen hochqualifizierten und abwechslungsreichen Beruf zu bekommen.“

Damit junge Menschen in der Region bleiben, sind jetzt auch die Kernfrankengemeinden im östlichen Landkreis Ansbach aktiv geworden. „Am 26. März 2019 wird zum zweiten Mal eine eigene Ausbildungsbörse organisiert“, sagt Matthias Seitz, erster Bürgermeister von Windsbach. „Dort können Schülerinnen und Schüler sich über Praktikums- und Ausbildungsplätze sowie über die ansässigen Firmen informieren und erste Kontakte knüpfen.“ Die Bekanntheit der regionalen Unternehmen bei den Schülern zeigt, dass das nötig ist.

„Jede Firmengröße kann eine regionale Ausbildungsbörse nutzen, ein großer pompöser Stand ist dafür gar nicht so wichtig. Kontraproduktiv sind hingegen Werbedisplays mit den Produkten, die auf Verkaufsmessen eingesetzt werden. Man braucht schon eigene Displays für die Ausbildungsbörse, aber diese Stände sind heute gar nicht mehr teuer“, gibt Marketingexperte Fuhr noch einen Tipp. Wichtig ist, dass man am Stand sofort erfährt, warum man gerade in diesem Unternehmen eine Ausbildung machen soll. „Außerdem sollte jemand am Stand stehen, der das Unternehmen gut verkaufen kann, das muss gewährleistet sein. Nicht zwangsläufig müssen das die Auszubildenden sein. Mit dazu gehört mindestens der Ausbilder, er kennt das Unternehmen von A bis Z und kann auf alle Fragen eingehen.“

Die 68er sind zurück: Es lebe die persönliche Entfaltung

Die Schülerumfrage zeigt ganz deutlich: Themen der Vergangenheit, wie Karriere und ein hohes Gehalt, sind für die Schüler nicht mehr so wichtig. „Das scheint ein Wohlstandsphänomen zu sein“, vermutet Wilhelmine Meyer von der Arbeitsagentur. Die jungen Menschen seien weitestgehend in guten Verhältnissen aufgewachsen und haben zum Teil auch ein finanzielles Polster der Eltern mitbekommen. Anders als bei der Wiederaufbaugeneration ist das Geld nicht mehr ganz so relevant. Viel wichtiger ist die eigene Familie oder der Ausgleich zwischen Arbeiten und Freizeit. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen die Wirtschaftsprüfer der Ernst & Young Unternehmensberatung in einer neuen Studie, für die 2.000 Studenten an deutschen Universitäten befragt wurden. Demnach haben für 70 Prozent die Familie die höchste Bedeutung, selbst bei Männern gebe es einen Wertewandel. Der Arbeitsmarkt spielt ihnen zu, denn sie gehen davon aus, jederzeit einen Job zu bekommen. Auch das soziale Umfeld und Sport seien sehr wichtig. Weiterhin interessant ist, dass die Mehrheit der Absolventen nicht damit rechnet, länger als vier Jahre beim ersten Arbeitgeber zu bleiben. Sie wollen sich ausprobieren, bis sie die passende Stelle gefunden haben. „Die jetzigen Verhältnisse erinnern an die Situation um 1968: Es gibt sehr wenig Arbeitslose und viele offene Stellen“, zitiert die Wirtschaftswoche den Bamberger Soziologieprofessor Hans-Peter Blossfeld. Dies veranlasse Studenten, ihre Prioritäten zu überdenken und wieder mehr Wert auf persönliche Entfaltung zu legen. Hier könnten sich Unternehmen mit innovativen Ideen als interessante Arbeitgeber positionieren. Vor allem Zusatzleistungen neben dem Gehalt stehen hoch im Kurs. Tankgutscheine, Beteiligungen an den Kosten für den Fitnessclub, betriebliche Altersversorgung, Jobticket oder eine Kantine sind nur einige, der auch schon allgemein bekannten Maßnahmen. Warum nicht eigene Dienstwohnungen bauen – zum Beispiel in Kooperation mit einem Bauträger – das wäre zudem eine Geldanlage. Auch Firmenwagen müssen nicht nur an Führungskräfte vergeben werden, schließlich gibt es kleinere Fahrzeuge, und mit dem Firmenlogo beklebt, machen sie zusätzlich Werbung.

Besonders schwer tut sich das Handwerk

„Meister sind gute Praktiker und auch Ausbilder, können sich aber schlecht vermarkten“, sagt Wilhelmine Meyer. Dabei gebe es durchaus Interesse unter den Schulabgängern. „Ich kenne viele Schüler, die niemals in einem Industrieunternehmen arbeiten würden. Sie wollen keine Schichtarbeit und nicht nur ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe sein. Ihnen ist Individualität und Kreativität sehr wichtig.“ Gerade diese Schüler wären oft an einem Handwerksberuf interessiert, werden aber nicht richtig abgeholt. Das Handwerk muss noch stärker die Individualität herauskehren, die es gerade in den kleineren Betrieben gibt. Wichtig ist es auch, wenn sich Handwerksunternehmen auf Ausbildungsbörsen selbst vorstellen. Das machen aber fast keine, stattdessen versuchen die Innungen, den jeweiligen Beruf vorzustellen. „Durch die Berufsinformation in Schule und bei der Arbeitsagentur weiß jeder Schüler, was ein Zimmermann oder ein Installateur macht“, sagt Marketingexperte Fuhr. „Die Schüler wollen doch den Ausbilder kennenlernen, ob er und sein Unternehmen ihm gefallen oder nicht. Das vermittelt keine Innung.“

Schulen müssen umdenken: Wir brauchen nicht nur Ingenieure

„Weil seit Jahren mehr Jugendliche ein Studium beginnen als eine Berufsausbildung, muss der Schwerpunkt bei der beruflichen Bildung gesetzt werden“, sagte Stefan Müller, der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Bildung und Forschung bereits 2017 in Ansbach. „Studium und Berufsausbildung müssen Gleichwertigkeit bekommen. Wir brauchen nicht nur Ingenieure.“ Wenn es ums Studium geht, gibt es Jahr für Jahr neue Rekordzahlen vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Das war auch im Wintersemester 2017/2018 wieder der Fall: Knapp 2,85 Millionen Studierende waren an den deutschen Hochschulen eingeschrieben, 870.000 davon waren junge Männer und Frauen, die entweder zum Winter- oder Sommersemester mit dem Studium begonnen haben – mehr als je zuvor. Über ein Drittel der Absolventen schlossen mit der Allgemeinen Hochschulreife ab. Damit hält der Trend zum Gymnasium weiterhin ungebremst. Im Jahr 2005 war es noch nur ein Viertel. In den meisten Fällen folgt immer noch der Weg zur Hochschule.

Studienberechtigung, aber keine Studienbefähigung

Ungebremst hoch ist aber auch die Zahl der Studienabbrecher: Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) aus dem vergangenen Jahr, bricht fast jeder dritte Bachelor-Student sein Studium ab, meldet die Deutsche Presse Agentur (dpa) im August 2018. Auch an den Universitäten liegt die Abbruchquote etwa bei einem Drittel. Einer Umfrage zufolge, die die Wirtschaftswoche im August 2018 veröffentlichte, planen Studenten ihr Studium abzubrechen, weil sie zu 41 Prozent andere Erwartungen hatten, sich zu 40 Prozent überfordert fühlen, zu 29 Prozent die Finanzierung zu schwierig sei und ihnen zu 27 Prozent der Praxisbezug fehlt. Nach einem beginnenden lockeren Studentenleben folgt oft der Realschock, denn das Abitur ist nur eine Studienberechtigung und keinesfalls eine Studienbefähigung. Hinzu kommt der Wunsch vieler Eltern, die Kinder sollen es einmal besser haben. Doch betrachtet man die Situation genau, dann wird klar: Ein Studium ist keine Arbeitsplatzgarantie mehr; selbst Akademiker sind inzwischen von Arbeitslosigkeit betroffen und ein Studienabbruch sorgt für eine herbe Niederlage. Zudem lässt jeder Handwerksmeister einen Geisteswissenschaftler beim Gehalt weit hinter sich. Wilhelmine Meyer sieht inzwischen eine kleine Trendwende: „Was Studienabbrecher erleben, hat sich herum gesprochen, und beim Umfeld ist angekommen, es muss nicht immer ein Studium sein.“ Im Gegenteil: Zunehmend erkennen Schüler, dass eine Berufsausbildung vor dem Studium eine gute Basis ist, die sogar Wartesemester reduziert. Manche treffen auch Vereinbarungen mit Unternehmen, lassen sich das Studium finanzieren und kehren danach zum Unternehmen zurück. Mal ganz davon abgesehen, dass die duale Ausbildung, für die uns viele Länder beneiden, auch anspruchsvoll ist und gute Jobperspektiven bietet. Die zunehmende Zahl an Bachelorstudiengängen verschlechtert sogar die jahrelange gute duale Ausbildung, denn zunehmend geht der Praxisanteil verloren. „Es irritiert mich schon etwas, wenn in einer Realschule annähernd die Hälfte der Schulabgänger auf weiterführende Schulen geht. Das Ziel kann doch nur eine akademische Laufbahn sein“, sagt Friedrich Uhl vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft in Rothenburg. „Es ist ein Irrglaube, dass man als Akademiker nur Arbeiten delegieren und nicht selber arbeiten muss. Das glauben aber viele. Dieses bereitet mir viel Kopfzerbrechen. Wie kann diese Entwicklung gestoppt werden?“

Gymnasien entdecken die Berufsausbildung

„In Deutschland gibt es definitiv zu viel Akademisierung. Der Trend zu immer ‚höherwertigen‘ Schulabschlüssen wird sich kontraproduktiv auswirken“, findet Markus Heindl vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft aus Rothenburg. „Ein Mangel an Arbeitskräften im nicht akademischen Bereich ist bereits heute überdeutlich. In Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 werden auch in Zukunft akademische Arbeitsplätze, vor allem im Beratungssektor wegfallen. Denkbar ist bereits heute, dass medizinische und juristische Dienstleistungen von künstlichen Intelligenzen weit effektiver erledigt werden. So wird sich auch hier der Ausbildungsmarkt deutlich verändern.“ Aktuell wird das Thema Arbeitswelt in den Real- und Mittelschulen intensiv behandelt, bei den Gymnasien ist noch Entwicklungspotenzial. Dabei fordert das Kultusministerium seit einigen Jahren, dass sich auch Gymnasien mit dem Thema Arbeitswelt beschäftigen sollen, zum Beispiel in Form von P-Seminaren. Für viele Gymnasiallehrer ist das ein absolutes Neuland. Auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) will im kommenden Jahr ihre Berufsberatung an Gymnasien intensivieren. Ziel sei nicht, Jugendlichen das Studieren auszureden, sondern ihren Blick auf das Berufswahlspektrum zu verbreitern. „Man muss zeigen, dass die duale Ausbildung keine Sackgasse ist“, sagte BA-Chef Detlef Scheele der dpa. Die Abbruchquoten an den Universitäten seien beträchtlich, gerade bei den Bachelor-Studiengängen. „Da ist es bei dem ein oder der anderen sicherlich vernünftig, auch in Richtung duales Studium oder duale Ausbildung zu beraten.“ Die deutsche Wirtschaft pocht darauf, an allen allgemeinbildenden Schulen eine verpflichtende Berufsorientierung nach bundesweiten Standards einzuführen. Scheele betonte: „Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass der Fachkräftemangel mit einer erhöhten Studierneigung zusammenhängt.“ Dennoch müsse man gemeinsam mit Eltern und Lehrern so beraten, dass die Berufswahl in den Gymnasien ausgewogener ausfalle. Die Bundesagentur für Arbeit sei zwar schon an den Gymnasien tätig – „aber nicht in dem Umfang wie in der Sekundarstufe I“, sagte Scheele. „Die Möglichkeiten sind vielfältig. Das alles muss man Jugendlichen und Eltern noch stärker bewusst machen.“

Was kann man daraus ableiten?

Was nun folgen muss, ist ein Umdenken: Wenn Unternehmen nicht zu den Top 10 beim Bekanntheitsgrad gehören (siehe Tabelle 2 auf Seite 18), dann sollten sie sich schleunigst Gedanken machen, ihren Bekanntheitsgrad bei Schülern, Eltern und Lehrern zu steigern. Aktuell erleben wir eine Boomphase, und diese Zeit sollte man noch nutzen, denn der Konsumgüterindex geht bereits stark zurück. Der Kampf um Talente hat längst begonnen. Hier bedarf es einer konzeptionellen Vorgehensweise, Unternehmen müssen ihren Imageaufbau vorantreiben. Die Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräften ist kein Selbstläufer (mehr). Unternehmen müssen aktiv etwas tun und auch mehr finanzielle Mittel dafür einplanen. Grundsätzlich gilt: In der Region müssen alle an einem Strang ziehen, anstatt nur in eigenen Bereichen zu denken und zu handeln. Unternehmen, Politik, Schulen und auch die Eltern müssen stärker zusammenarbeiten.

Die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, hier ergeben sich aus der Umfrage wichtige Themenfelder: Das Engagement für den Breitbandausbau steht ganz oben, aber auch weitere Infrastrukturmaßnahmen wie ÖPNV-Ausbau, günstiger Wohnraum und attraktive Innenorte dürfen nicht mehr aus dem Fokus der lokalen Politiker verschwinden. Firmen siedeln sich erst dann wieder verstärkt hier an, wenn gute Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass die Region für junge Menschen insgesamt attraktiv ist.

Auch die Eltern sind in der Pflicht, sich zu informieren, was für ihre Kinder wirklich gut ist. Noch immer steht bei ihnen das Studium zu hoch im Kurs, damit es ihren Kindern mal besser geht. Doch die hohe Abrecherquote spricht längst eine andere Sprache, zudem ist die Qualität des Studiums mit dem Abschluss „Bachelor“ schlechter geworden. Die duale Ausbildung hat dagegen eine hohe Qualität und bietet viele Möglichkeiten und einen guten Verdienst.

„Wenn wir alle an diesen Zielen mitarbeiten, werden wir einen Großteil der jungen Leute in der Region halten können“, so das Fazit von Friedrich Uhl, Arbeitskreis Schule-Wirtschaft in Rothenburg.

Fußnote

Diese Umfrage haben wir gegen den Widerstand des Kultusministeriums geführt, das sich hinter der bayerischen Schulordnung versteckte. Eine der Regionalentwicklung dienende Befragung sei nicht mit einem erheblichen pädagogisch-wissenschaftlichen Interesse verbunden, so die Sprecherin des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. Die Unternehmer und wir sehen es anders und haben die Umfrage daher in den öffentlichen Raum verlegt. Eine Anfrage an Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der sich als „Heimatminister“ für seine fränkische Heimat, besonders für den ländlichen Raum, stehts öffentlichkeitswirksam eingesetzt hatte, ist bis heute unbeantwortet.

Bildnachweis: BLMAG, Oleksandr Pidvalnyi (Pexels)

Quelle: Business Lounge Magazin